Weiterbauen – Ausbau Kunstbibliothek/Werkstoffarchiv

Weiterbauen – Ausbau Kunstbibliothek/Werkstoffarchiv

Stiftung Sitterwerk

Sittertalstrasse 34

CH-9014 St.Gallen

+41 71 278 87 09 (MO–FR)

+41 71 278 87 08 (Sonntag)

post@sitterwerk.ch

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, 9–17 Uhr

Sonntag, 14–18 Uhr

Samstag geschlossen

La conversation avec Cornel Dora a eu lieu en ligne le 27 novembre 2020. L’événement, initialement prévu dans le cadre du symposium de deux jours « Finders Keepers » en octobre 2020, a dû se dérouler virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus. Nous remercions Cornel Dora, bibliothécaire de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall, pour sa flexibilité et les échanges passionnants. Sous le filtre « Finders Keepers », vous découvrirez des résumés de conversation du même format.

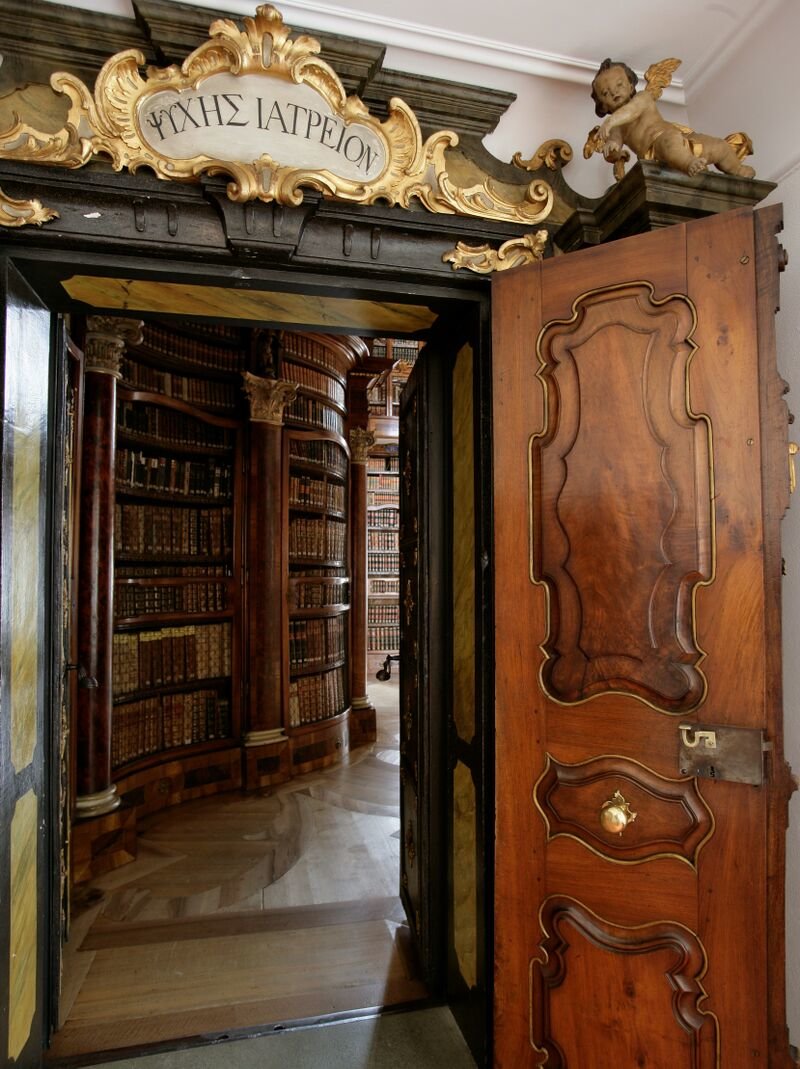

Que font les bibliothèques ? Ou en d’autres termes, que peuvent être les bibliothèques de nos jours ? C’est avec ces questions que Cornel Dora ouvre la discussion du 27 novembre 2020 et reprend ainsi directement notre préoccupation des usagers. Il a une réponse toute prête, basée sur la bibliothèque de l’abbaye ou plutôt sur le portail baroque de la bibliothèque, créé en 1781 par Franz Anton Dirr, avec l’inscription grecque PSYCHES IATREION. Comme l’explique le bibliothécaire au début, « psyché » signifiait à l’origine « âme » – ce n’est qu’avec la sécularisation des Lumières que le terme a pris son sens actuel de « psyché ». Ainsi, le terme englobe à la fois l’esprit et la psyché. « Iatreion » signifie « hôpital ». Une bibliothèque comme « clinique thérapeutique de l’âme » ? Les livres comme nourriture pour l’esprit et la psyché, pour ainsi dire ? Nous aimons cette approche !

Selon Cornel Dora, les livres sont plus que des référentiels de connaissances : ils sont censés nous aider à trouver notre âme. Dans une courte présentation, ce dernier développe cette idée centrale.

La lecture comme technique culturelle qui apporte plus que la connaissance

Cornel Dora fait une première dérivation de l’histoire de la bibliothèque. Ici aussi, le choix des mots est important, car les bibliothèques n’ont pas été fondées, mais ont vu le jour, car elles représentaient une nécessité. Pour expliquer cela, Cornel Dora a recours au Gallus-Vita, qui raconte comment Gall lisait les lettres et les rapports. Une de ses lettres, reçue en 615, l’a fait pleurer lorsqu’il a appris la mort de Colomban de Luxeuil. La lecture de lettres, en tant que technique culturelle non éloignée de la lecture de livres, devient ainsi tangible à travers les explications de Cornel Dora comme une pratique qui nous émeut. Un autre exemple tiré du Gallus-Vita, développé par le bibliothécaire de la bibliothèque de l’abbaye, semble maintenant avoir une raison plus pragmatique : dans une lettre, Gall est invité à devenir abbé de Luxeuil, mais celui-ci refuse. Johannes aus Grabs est choisi à sa place. En conséquence, Johannes est venu à Saint-Gall auprès de Gall qui l’a instruit au travers de livres. Le Gallus-Vita raconte ensuite comment Johannes aus Grabs a intégré les connaissances qu’il a acquises dans les livres pendant cette période dans son « Armarium Cordis » (« armoire du cœur »). Ce qui ramène l’intervenant à la pensée initiale : on veut trouver son âme avec les livres, ou les livres enrichissent l’âme.

Bibliothèque : le comptoir de la Bible

Le Gallus-Vita est également clair en ce qui concerne l’origine des bibliothèques : les monastères étaient les institutions éducatives de l’époque, et c’est dans cet environnement que la culture bibliothécaire de l’Europe occidentale a émergé à nouveau au début du Moyen Âge. La règle de saint Benoît a également joué un rôle important ici ; il s’agit d’un ensemble de règles qui a constitué la base de la vie monastique bénédictine depuis le début du Moyen Âge : c’est dans le cadre de ces instructions que les moines sont éduqués à la lecture. Ils doivent lire pendant une à trois heures par jour. Les livres jouent un rôle très important dans la transmission des connaissances, car ils sont plus durables que les traditions orales. Dans la règle de saint Benoît, le terme « bibliothèque » apparaît également, mais dans un sens différent de celui que nous lui donnons aujourd’hui. Bibliothèque : un comptoir de la Bible.

Institutionnalisation et valorisation

Les bibliothèques ont vu le jour, se sont développées et ont pris de la valeur. C’était également le cas de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall, qui comptait environ 400 volumes vers l’an 1000. Au début, il n’était pas prévu que cette collection de livres soit conservée pendant des siècles, et elle n’a donc pas été cataloguée. Cependant, la collection de livres avait une valeur incroyable en raison du parchemin et des années d’écriture, ainsi que de précieuses enluminures. Ce n’est que vers 860 – quelque 200 ans après Gall – qu’un bureau de bibliothécaire a été créé. Le premier bibliothécaire, Uto, a ensuite introduit un catalogue.

Cornel Dora trouve remarquable qu’un bibliothécaire n’ait été mis en place que lorsque l’institutionnalisation a progressé. Au fur et à mesure de l’institutionnalisation, la valeur de la bibliothèque a augmenté et il est devenu important de la protéger. La tour Hartmut de Saint-Gall, avec ses murs de 2 m d’épaisseur, a servi à cette fin à partir du Xe siècle, et la bibliothèque y est restée intacte pendant près de 600 ans. Elle a ainsi survécu à tous les incendies de la ville et aux catastrophes naturelles.

Tâches de conservation

Si l’histoire de la bibliothèque est si centrale à ce stade, c’est parce qu’elle façonne aussi l’attitude de Cornel Dora à l’égard de la conservation, qui, aujourd’hui, a également été quelque peu technocratiquement corrompue par les normes et les standards. Cornel Dora fait remarquer que de nombreuses bibliothèques de monastères, y compris la bibliothèque de l’abbaye, se trouvent dans des pièces historiques qui se prêtent essentiellement à l’entreposage. Si vous déplacez les collections de la bibliothèque dans d’autres pièces, vous générez non seulement des problèmes de conservation, mais vous détruisez également le contexte historique.

Qu’en est-il de la numérisation ?

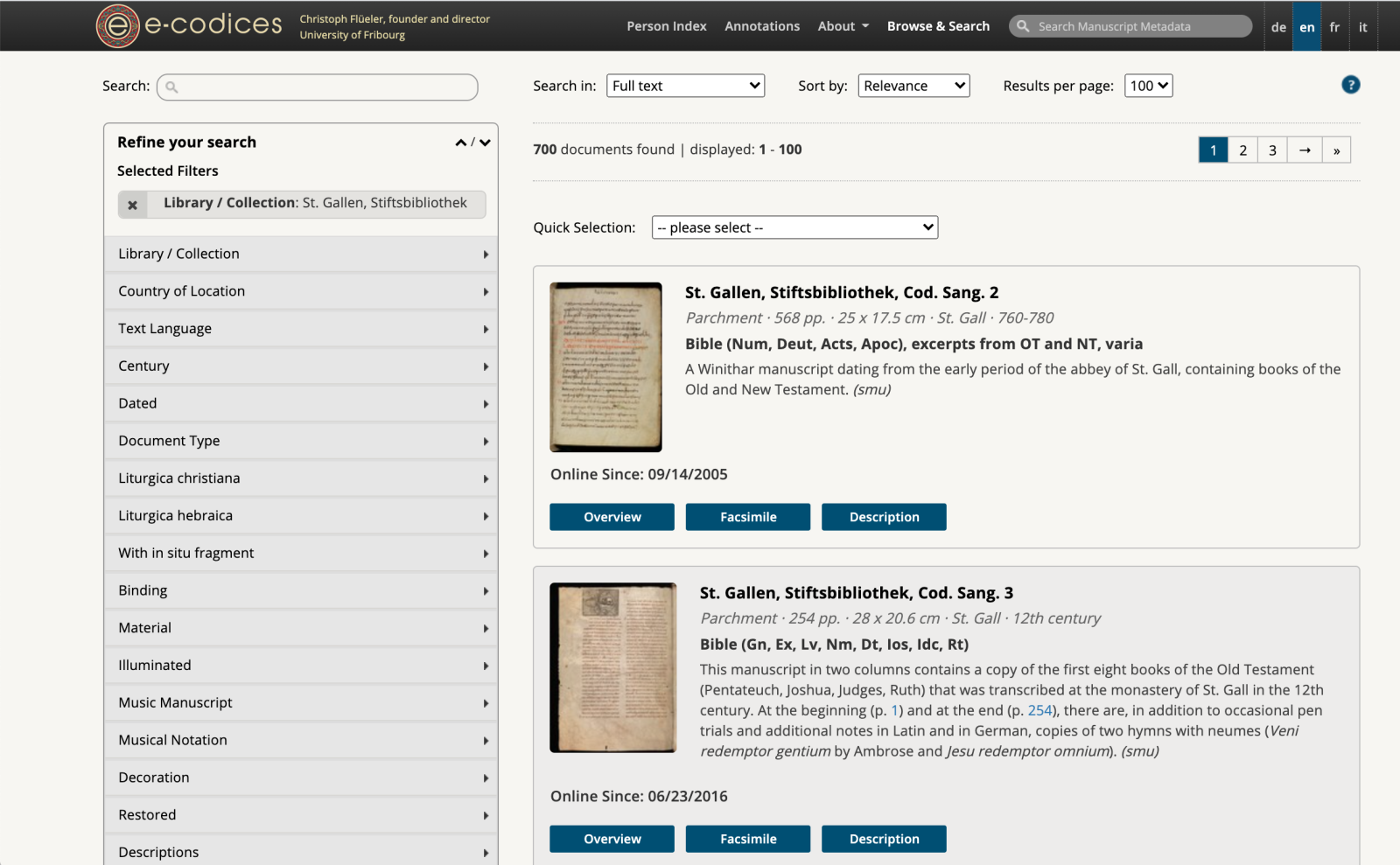

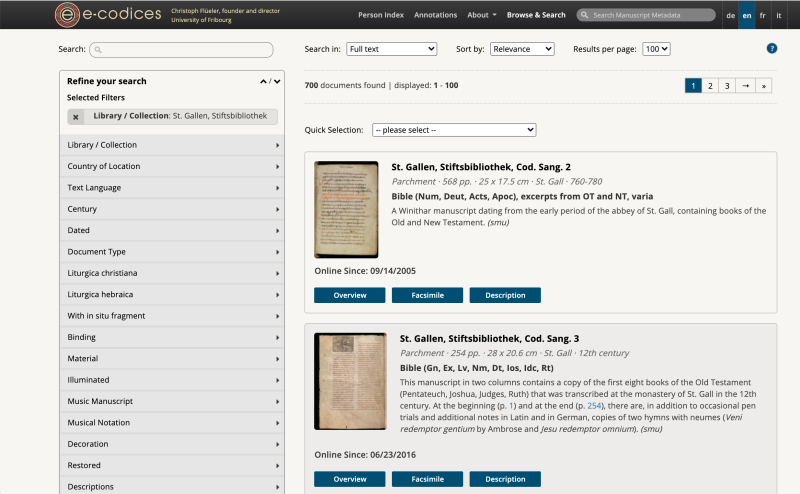

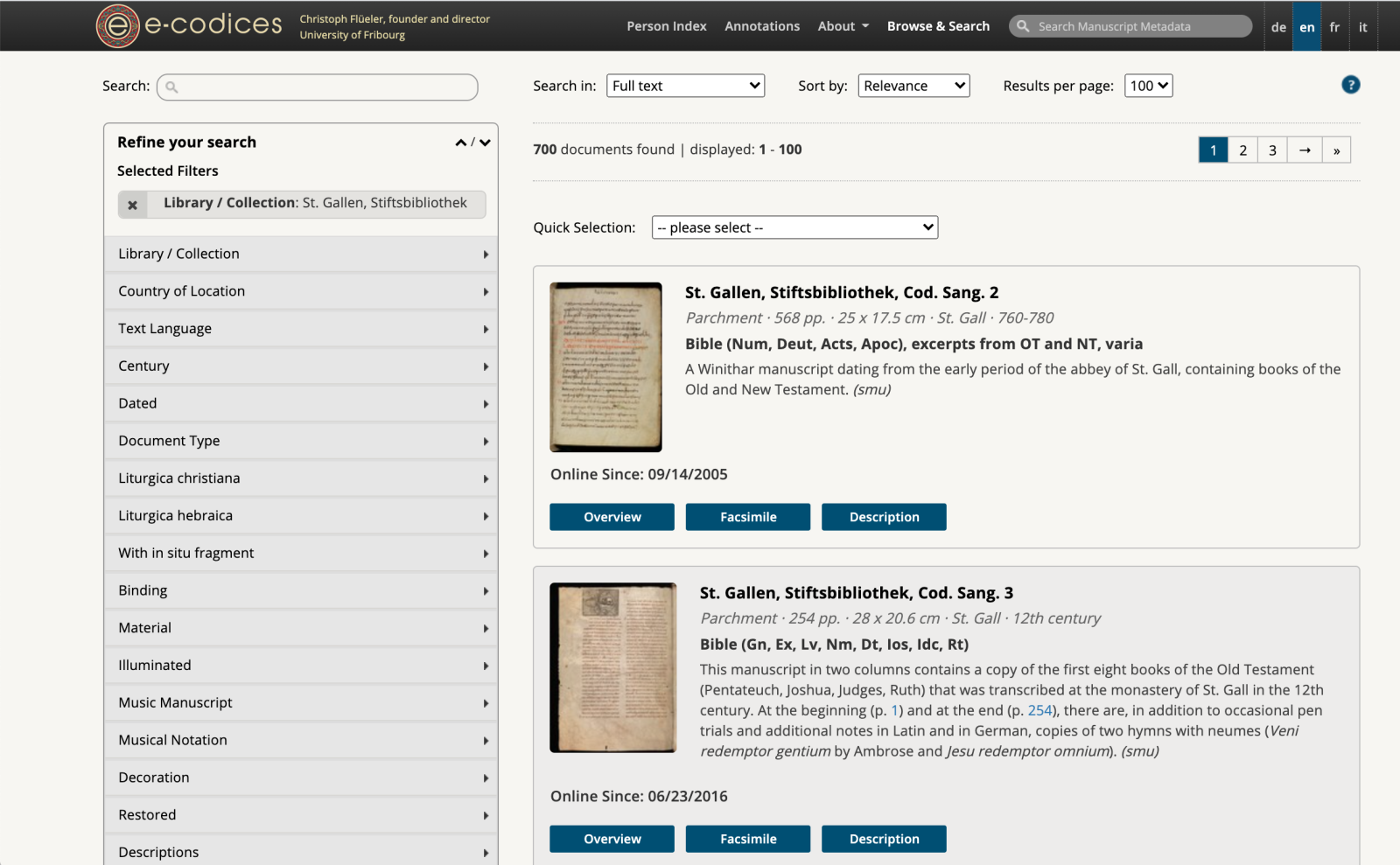

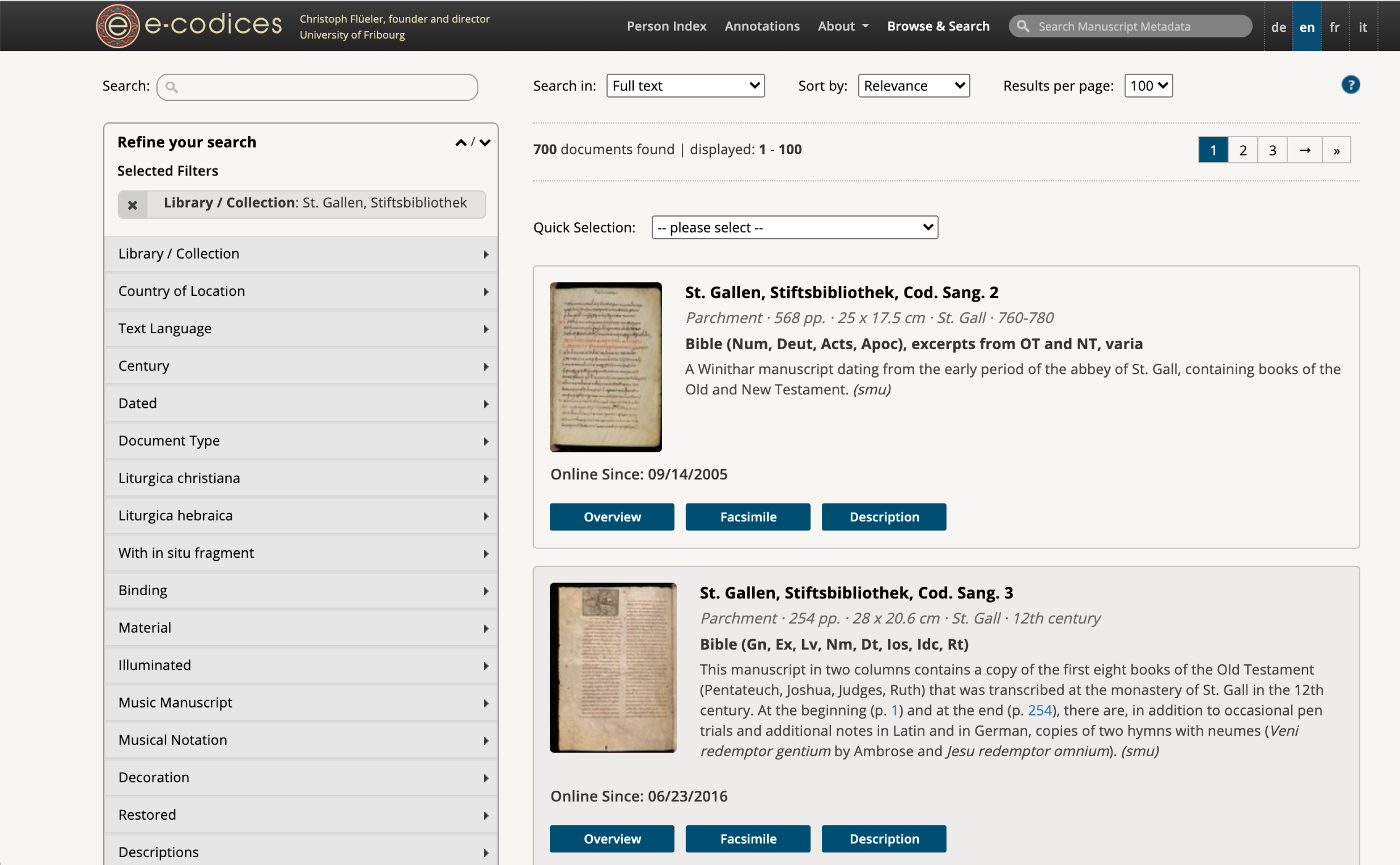

Avec e-codices, la bibliothèque de l’Abbaye travaille à un programme de pointe dans le domaine de la numérisation des manuscrits. Cependant, la numérisation a ses limites : la sensation, le poids, l’odeur, le fait de tourner les pages, la vue des doubles pages... On pourrait presque dire que l’on retire l’âme des livres. Mais pour qui faisons-nous cela ? Selon Cornel Dora, il s’agit également de savoir si la numérisation des livres est utile à qui que ce soit. La science, bien sûr, mais laquelle ? Il regrette que la spiritualité ne soit guère prise en compte dans la recherche historique. La bibliothèque de l’Abbaye est une bibliothèque spirituelle, et cela doit être apprécié.

Les points focaux du travail de la bibliothèque aujourd’hui

L’une des tâches les plus importantes du bibliothécaire de la bibliothèque de l’abbaye aujourd’hui est clairement celle de la médiation : qu’est-ce que vous transmettez et dans quel but, de quoi s’agit-il réellement ? Pour Cornel Dora, il est important de maintenir la bibliothèque comme une icône. « Nous avons besoin d’éléments dans notre société qui montrent le passé. »

Il tient également à faire de la bibliothèque un lieu d’idéalisme : le bibliothécaire est convaincu que nous en avons besoin dans notre société. La bibliothèque de l’Abbaye peut en être le meilleur modèle, car ses livres contiennent de nombreux témoins de la montée de l’idéalisme au début du Moyen Âge. En général, Cornel Dora défend une compréhension du haut Moyen Âge qui s’écarte de l’interprétation commune de cette époque lugubre et guerrière : selon Cornel Dora, le haut Moyen Âge était une époque étonnamment tolérante et beaucoup plus pacifique que nous le pensons. Cet idéalisme était fortement ancré dans la Bible, qui a notamment façonné l’attitude des gens selon laquelle les choses importantes ne viennent qu’après la mort et que la vie présente n’est qu’un prélude à ce qui nous attend.

Activer le contenu

Cornel Dora a-t-il des conseils de films qui dépeignent le Moyen Âge comme il le voit, à savoir comme une époque ouverte et idéaliste ? Avec sa réponse, le bibliothécaire reste fidèle à sa profession : « Pour le meilleur film dans le domaine, je conseille quelques livres. » Il recommande ainsi les livres de Peter Brown sur l’Antiquité tardive et le début du Moyen Âge, l’ouvrage de Jörg Lauster « Die Verzauberung der Welt » sur l’histoire culturelle du christianisme, mais surtout la lecture des textes originaux, par exemple les œuvres toujours fascinantes d’Augustin, Père de l’Église. Il faut essayer de lire les textes de manière ouverte, c’est-à-dire sans penser à ce que l’on a appris sur le Moyen Âge à l’école ou dans les films hollywoodiens. Il faut laisser aux textes leur liberté et, à partir de là, réfléchir à ce que l’écriture peut signifier.

Cette approche nous rappelle notre première conversation avec l’Archiv der Avantgarden : ses directeurs aussi découvrent le contenu des archives avec des yeux ouverts, puis l’interrogent sur sa pertinence aujourd’hui, au lieu d’imposer une perspective actuelle sur le contenu. Cette approche est convaincante et nous donne envie de communiquer et d’activer le contenu d’une bibliothèque, d’une archive ou d’une collection.

Cornel Dora donne ensuite un exemple approprié de la manière dont cela doit être compris : le labyrinthe est une bonne image pour comprendre le Moyen Âge. Aujourd’hui, nous pensons au labyrinthe comme à un endroit dont nous ne pouvons pas trouver la sortie. Un labyrinthe est synonyme d’endroit terrible. Au Moyen Âge, c’était tout autre : un labyrinthe représentait un chemin compliqué, mais qui menait toujours à destination – et c’est là la différence cruciale. Les gens avaient une certaine confiance dans la direction spirituelle – et c’est précisément de cela qu’il s’agit lorsque nous parlons de bibliothèques et travaillons avec celles-ci. C’est en ce sens nous voulons laisser le mot de la fin à Cornel Dora, avec un texte qu’il nous a envoyé au préalable :

« Faire des livres, avoir des livres, trouver des livres, utiliser des livres. Un regard dans le passé montre que ce n’est bien sûr pas nouveau et qu’aujourd’hui encore, les changements sont plus formels que substantiels. Une promenade dans l’histoire montre clairement que chaque chose a son temps. Les collections de livres naissent et disparaissent, se constituent et s’étendent, leurs fonds sont enregistrés et utilisés avec empressement par les gens. Elles sont convoitées, menacées et détruites, sauvées avec chance, négligées, repositionnées, brûlées avec haine. Elles sont regrettées, purgées, pillées et dispersées, réunies, recherchées, fuies et nationalisées, et enfin attribuées, numérisées et commercialisées. C’est une phrase bête : Habent fata sua libelli, (« Les livres ont leur destin »), comme s’ils avaient une âme. C’est toutefois vrai : les livres et les bibliothèques font partie de nos vies, nous touchent et nous façonnent. Dieu merci. »